Введение

1.1.

Понятие

об анатомии

Анатомия животных –

раздел морфологии, изучающий развитие и строение организма животных в связи с функцией,

воздействием окружающей среды и наследственными факторами.

Задачи анатомии:

· Выявить

закономерности строения животного

· Использовать

эти закономерности в технологиях производства животноводства.

· Изучить

коррелятивное влияние изменяющегося органа на другие органы.

· Изучить

влияние внешних факторов на формообразование.

Значение

анатомии:

· Общеобразовательное

· Прикладное

Анатомия

– одна из самых древних биологических наук. Только из-за колоссальной сложности

строения организма и его функций, произошло разделение на анатомию (изучает

строение) и физиологию (изучает функцию).

Существует

несколько видов анатомии:

Макроскопическая –

наблюдение строения и сложные связи организма методом препарирования;

Микроскопическая –

наблюдение строения организма с помощью микроскопа;

Макро- микроскопическая –

пограничная зона между макро и микроскопической анатомией;

Описательная анатомия –

подробно характеризует строение каждого органа;

Системная – в

организме согласно главным функциям выделены системы и аппараты (системы:

костная, мышечная, общего кожного покрова, кровеносная, лимфатическая, нервная,

аппараты: пищеварительный, дыхательный, мочеполовой);

Видовая –

описывающая анатомию конкретных видов (человека, лошади, птицы и т.д.);

Топографическая –

изучает взаиморасположение органов (синтопия) и выносит проекцию органа на

скелет (скелетотопия);

Породная –

изучающая особенности строения органов у различных пород животных;

Возрастная –

строение различных органов в различные возрастные период;

Пластическая –

изучает внешние формы тела, пропорции, соотношение частей при различных

положениях;

Функциональная –

изучает строение органа в связи с его функцией;

Сравнительная –

изучает сходство и различие в строении органов животных;

Эволюционная –

изучает историю развития животных (рис. 1)

1.2. История

развития анатомии

Периоды истории

развития анатомии:

n Начальный

(500 гг. до н.э.).

n научный

(400 гг. до н.э. – 1500 гг. н.э.).

n период

возрождения (16 – 17 вв.).

n микроскопический

(2-ая половина 16 – 17 вв.)

n сравнительно-эмбриологический

(с 20 в.)

Папирус, написанным египетским

врачом Имхотепом (ХХХ век до н.э.), Папирус Эберса (около

2550 г. до н.э.) - были описаны некоторые органы, приведены данные об их

функциях

Гиппократ

(460-377 гг. до н.э.) собрал и систематизировал наблюдения о строении тела

человека. Заблуждения: артерии содержат воздух, мозг человека имеет

консистенцию слизи и вырабатывает семя, которое через спинной мозг поступает в

половые органы. Он не отличал нервы от сухожилий и вены от артерий. Гиппократа

считают отцом медицины, он большое значение придавал изучению анатомии, считая

ее первоосновой медицины (рис. 2).

Аристотель

(384-322 гг. до н.э.). Считал, что форма живых существ построена по высшим

идеальным образцам, впервые описал яичники, третье веко, сердечные кости у

жвачных, отметил отсутствие желчного пузыря у лошади, а также заложил основу научной

классификации животных и сравнительной анатомии (рис. 3).

Герофил (304

г до н.э.) (Александрийская школа врачей, им разрешалось препарирование и

вскрытие людей, живосечение осужденных). Описал оболочки мозга и венозные

пазухи, желудочки мозга и их сосудистые сплетения, зрительный нерв и глазное

яблоко, двенадцатиперстную кишку и лимфатические сосуды брыжейки. Опроверг

заблуждение Аристотеля, что сердце есть орган мышления, признав эту роль за

мозгом (рис. 4).

Клавдий Гален из

Пергама (139-201 гг). Римская школа. Впервые начал читать курс анатомии. Подробно

описал мышцы и кости, семь пар черепно-мозговых нервов, стенку артерий,

желудка, кишечного тракта и матки. Очень ценны сведения о строении головного

мозга. 13 столетий пользовались, зачастую ошибочными, данными Галена (рис. 5).

Авиценна или

Абу Али ибн Сина(980-1037 гг.). Этот период характеризуется вторжением в Европу

арабских народов. Авиценной систематизированы и дополнены знания по анатомии и

физиологии, заимствованные из трудов Аристотеля и Галена, но развитие анатомии

в этот период тормозит диктатура церкви (рис.

6).

Леонардо да Винчи

(1452-1519 гг.). Эпоха Возрождения, в которой заложен фундамент научной

анатомии. Леонардо положил начало пластической анатомии. Им выполнено более 800

очень точных рисунков костей скелета, мышц, внутренних органов,

сопровождающихся заметками и описаниями. Он изучал пропорции тела человека,

функциональную анатомию двигательного аппарата, особенности детского и

старческого организма (рис. 7).

Габриэль Фаллопий

(1523-1562) дал первое обстоятельное описание развития и строения ряда органов.

Его открытия изложены в книге «Анатомические наблюдения». Описал, в частности,

полукружные каналы, клиновидные пазухи, троичный, слуховой и языкоглоточный

нервы, канал лицевого нерва, а также маточные трубы, называемые в его честь

фаллопиевыми. Свои открытия Фаллопий описал в труде «Opera genuina omnia» (3

тома, Франкфурт, 1600, и Венеция, 1606) (рис.

8).

Бартоламео Евстахий

(1520-1574) являлся одним из

основоположников научной анатомии, в основу которой им были положены

сравнительно-анатомические исследования органов человека и человеческого

зародыша, а также патологоанатомические вскрытия животных. Имя Евстахия носят

открытая им «Евстахиева труба» (лат. tuba Eustachii) — соединительная труба

между барабанной полостью и носоглоточным пространством, и valvula Eustachii —

полулунный клапан нижней полой вены (vena cava inferior). Изучал и описывал

строение др. органов. Создал «Анатомические таблицы» (38 рисунков),

опубликованные в 1714. В своих воззрениях — последователь К. Галена и противник

А. Везалия (рис. 9).

Андреас Везалий

(1570-1657 гг.) был не только новатором в развитии анатомической техники, но и

реформатором в области анатомической номенклатуры, первым опроверг знания

Галена, излагая свои собственные. В 25 лет получил звание доктора медицины, а в

28 лет закончил и опубликовал классический труд в 7 книгах «О строении

человеческого тела». В них он описал в систематическом порядке скелет, связки,

мышцы, сосуды, нервы, внутренности, мозг и органы чувств (рис. 10).

Уильям Гарвей

(1578-1657 гг). Экспериментируя на животных, открыл большой круг кровообращения

и заложил научные основы физиологии. Ему принадлежит большой труд по

эмбриологии животных (рис. 11).

Испанский

естествоиспытатель М. Сервет (1521-1553), а через 6 лет Р. Коломбо (1516-1559) впервые высказали мысль о переходе крови из

правой половины сердца в левую через легочные сосуды, т.е. открыли малый круг

кровообращения. Ни Коломбо, ни Сервет, по-видимому, не знали об открытии араба

Ибн-ан-Нафиса из Дамаска (XIII в.) о легочном круге кровообращения (рис. 12).

Микроскопический

этап связан с Ренье де Грааф, Марчелло Мальпиги, Антони ван

Левенгук, Шумлянским, они описали клеточное строение животных, сделали

много открытий в строении капиллярных сосудов кожи, почек, трубчатых органов. С

именами этих ученых связаны названия некторых органов, структурных частей

органов организма человека и животных (рис.

13).

Основателем клеточной теории

строения организма явился немецкий ученый Шван Т. (1810-1882). Он

показал, что основной составной частью растительных и животных организмов

является клетка, установив тем самым общность строения органических форм

материи (рис. 14).

Прогресс русской науки

связан с многогранной деятельностью гениального ученого М.В. Ломоносова

(1711-1765 гг.), который уделял большое внимание развитию анатомии и физиологии

(рис. 15).

Н.И. Пирогов

(1810-1881). Участвовал в создании первого в России Анатомического института.

Им предложен метод изучения топографии внутренних органов на распилах

замороженных трупов. Изучал анатомию кровеносных сосудов, нервов, мышц и фасций

(рис. 16).

Эволюционный этап связан с:

Ч. Дарвиным

(1809-1882 гг.). Он обосновал изменчивость видов животных в процессе

приспособления их к условиям существования, единство животного мира и установил,

что человек возник в процессе эволюции от человекообразных обезьян. Благодаря

Дарвину возникла наука антропология (рис.

17).

В. О. Ковалевским

(1842-1882), он соединил эволюционно-морфологические данные с палеонтологией и

на основе этого написал «Палеонтологию лошадей» (рис. 18).

А. Н. Северцовым

(1866-1936), он разработал морфобиологическую теорию эволюционного процесса и

теорию филэмбриогеназа (рис. 19).

П.Ф Лесгафт

(1837-1909 гг.) является основоположником отечественной функциональной и

теоретической анатомии. Изучал закономерности строения сосудистой, мышечной и

костной систем организма, исследовал зависимость движений от формы суставных

поверхностей костей, взаимосвязь структуры и функции органов, одним из первых

применил экспериментальный метод на животных и методы математического анализа (рис. 20).

В.Н. Жеденов (1908-1962)

– основатель Оренбургской школы анатомов, совместно со своими учениками

разработали эволюционную морфологию сердца и легких млекопитающих (рис. 21).

Юрий Федорович Юдичев (1931-2000 гг.) — заслуженный деятель науки Российской Федерации,

академик МАН ВШ, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой

анатомии домашних животных Института ветеринарной медицины Омского

государственного аграрного университета, опубликовал более 160 научных работ, подготовил

десятки аспирантов, многие из которых в последствии стали кандидатами и

докторами наук, его имя включено в «Пять тысяч самых влиятельных людей мира» (рис. 22).

А.Ф. Климов (1878-1940 гг.) Заслуженный

деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии, доктор биологических наук

профессор - основатель московской школы и анатомического музея (рис. 23).

Продолжили работу московской

школы: профессор Ирина Владимировна Хрусталева (1919-2011), профессор Слесаренко

Наталья Анатольевна – заслуженный деятель науки РФ, почетный работник

высшего профессионального образования РФ, доктор биологических наук, зав.

кафедрой, декан ФВМ (рис. 24).

1.3. Объекты и

методы изучения анатомии

Объектами изучения анатомии

являются различные виды животных (рис 25).

Методы изучения анатомии:

I группа (рис. 26)

n рассечения,

или препарирования;

n вымачивания

трупов;

n распилов

замороженных трупов;

n наливки

или инъекции (заполнения) органов;

n коррозии

или разъедания;

n макро-

микроскопический;

n электронной

микроскопии.

II группа (рис. 27)

n рентгенологический и его модификации (рентгеноскопия,

рентгенография, рентгенокимография);

n соматоскопический;

n соматометрический,

или антропометрический;

n эндоскопии

внутренних органов;

n радиоизотопный;

n ультразвуковой

эхолокации с доплерографией;

n парамагнитного

резонанса.

1.4. Понятие об

органе, организме, системах и аппаратах

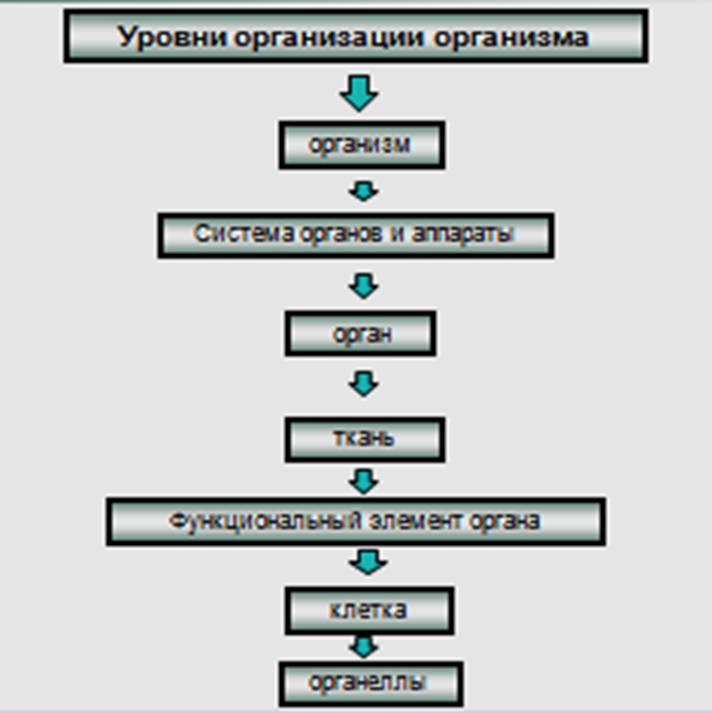

Организм - целостная

биотканевая динамичная система, имеющая иерархическое строение, элементы

которой функционируют как единое целое (рис. 28).

Система –

совокупность органов, имеющих общее происхождение, тесную морфологическую

взаимозависимость и выполняющих строго определенную функцию (рис. 29)

Аппарат -

совокупность органов, которые не смотря на различие в своем строении,

топографии и происхождении, объединены между собой для обеспечения какого-либо

определенного жизненно важного процесса в организме (рис.

30).

Орган – ориентированный в пространстве структурно-тканевой

комплекс, имеющий специфику строения и функционирования. Орган состоит из

нескольких тканей, одна из которых доминирует и определяет его функциональное значение (рис.

31).

Различают

следующие виды органов:

* паренхиматозные

(почки, печень) для них характерна строма и паренхима),

* трубкообразные

органы (пищевод, трахея),

* рудиментарные,

провизорные (переменные),

* атавистические,

дифинтивные (постоянные),

* аналогичные,

гомологичные, гомотипичные (органы, занимающие одно положение, и

симметрично похожие друг на друга),

* гомодинамные

(органы, построенные по определённому плану: позвонки, грудная и свободная

тазовая конечность.

Признаки органа:

1. форма.

2. Строение.

3. Происхождение (развитие).

4. Функции.

5. Положение в организме

(топография).

Органы объединены в три

группы:

1. Группа соматическая:

- скелет (кости и их

соединения)

- мускулатура (скелетная)

- кожный покров и его производные.

2. Группа

висцеральная (спланхническая):

- пищеварительный аппарат;

- дыхательный аппарат;

- мочеполовой аппарат:

органы выделения и размножения

3. Интегрирующая группа:

- сердечнососудистая система

- эндокринный аппарат

- нервная система

- органы чувств

Ткань –

совокупность более менее однородных клеток и их производных, объединённых

общностью строения, функций и происхождения.

Эпителиальная (рис. 32)

n Плоский

эпителий. Поверхность клеток гладкая. Клетки плотно примыкают друг

к другу (поверхность кожи, ротовая полость, пищевод, альвеолы, капсулы

нефронов)

Функция:

Покровная, защитная, выделительная (газообмен, выделение мочи)

n Железистый

эпителий. Железистые клетки вырабатывают секрет (железы кожи,

желудок, кишечник, железы внутренней секреции, слюнные железы)

Функция:

Выделительная (выделение пота, слез), секреторная (образование слюны,

желудочного и кишечного сока, гормонов)

n Мерцательный

(реснитчатый) эпителий. Состоит из клеток с многочисленными волосками(реснички)

(дыхательные пути)

Функция:

Защитная (реснички задерживают и удаляют частицы пыли)

Соединительная (рис. 33)

n Плотная

волокнистая Группы волокнистых, плотно лежащих клеток

без межклеточного вещества (собственно кожа, сухожилия, связки, оболочки

кровеносных сосудов, роговица глаза) Функция: Покровная, защитная,

двигательная

n Рыхлая

волокнистая Рыхло расположенные волокнистые клетки,

переплетающиеся между собой. Межклеточное вещество бесструктурное (подкожная

жировая клетчатка, околосердечная сумка, проводящие пути нервной системы)

Функция:

Соединяет кожу с мышцами, поддерживает органы в организме, заполняет промежутки

между органами. Осуществляет терморегуляцию тела

n Хрящевая

Живые

круглые или овальные клетки, лежащие в капсулах, межклеточное вещество плотное,

упругое, прозрачное (межпозвоночные диски, хрящи гортани, трахеи, ушная

раковина, поверхность суставов)

Функция:

Сглаживание трущихся поверхностей костей. Защита от деформации дыхательных

путей, ушных раковин

n Костная

Живые клетки с длинными отростками, соединенные между собой, межклеточное

вещество – неорганические соли и белок оссеин (кости скелета) Функция:

Опорная, двигательная, защитная

n Кровь

и лимфа Жидкая соединительная ткань, состоит из форменных

элементов (клеток) и плазмы (жидкость с растворенными в ней органическими и

минеральными веществами – сыворотка и белок фибриноген) (кровеносная система

всего организма)

Функция:

Разносит О2 и питательные вещества по всему организму. Собирает СО2 и продукты

диссимиляции. Обеспечивает постоянство внутренней среды, химический и газовый

состав организма. Защитная (иммунитет). Регуляторная (гуморальная)

Мышечная (рис. 34)

n Поперечно–полосатая

Многоядерные клетки цилиндрической формы до 10 см длины, исчерченные

поперечными полосами (скелетные мышцы, сердечная мышца)

Функция:

Произвольные движения тела и его частей, мимика лица, речь. Непроизвольные

сокращения (автоматия) сердечной мышцы для проталкивания крови через камеры

сердца. Имеет свойства возбудимости и сократимости

n Гладкая

Одноядерные

клетки до 0,5 мм длины с заостренными концами (стенки пищеварительного тракта,

кровеносных и лимфатических сосудов, мышцы кожи)

Функция:

Непроизвольные сокращения стенок внутренних полых органов. Поднятие волос на

коже

Нервная (рис. 35)

Нервные клетки (нейроны) Тела нервных клеток, разнообразные по форме и величине,

до 0,1 мм в диаметре Образуют серое вещество головного и спинного мозга Высшая

нервная деятельность. Связь организма с внешней средой. Центры условных и

безусловных рефлексов. Нервная ткань обладает свойствами возбудимости и

проводимости

Короткие отростки

нейронов – древовидноветвящиеся дендриты Соединяются

с отростками соседних клеток Передают возбуждение одного нейрона на другой,

устанавливая связь между всеми органами тела

Нервные волокна – аксоны (нейриты) – длинные выросты нейронов до 1,5 м длины. В

органах заканчиваются ветвистыми нервными окончаниями

Нервы периферической

нервной системы, которые иннервируют все органы тела Проводящие

пути нервной системы. Передают возбуждение от нервной клетки к периферии по

центробежным нейронам; от рецепторов (иннервируемых органов) – к нервной клетке

по центростремительным нейронам.

Вставочные нейроны передают возбуждение с центростремительных (чувствительных) нейронов на

центробежные(двигательные)

Клетка – наименьшая обособленная частичка организма с ядром

внутри.

Органеллы – постоянно

присутствующие, специализированные структурные элементы цитоплазмы. Благодаря

им поддерживается важнейшая функциональная и структурная специализация клетки (рис. 36)

1.5. Основные

проявления жизни

·

Реактивность

(раздражимость) – свойство живой материи

не только воспринимать раздражения, исходящие из внешней или внутренней среды,

но и отвечать на эти раздражения соответствующей реакцией.

Осуществляется нервной системой, эндокринной и органами чувств.

·

Обмен веществ и энергии. Осуществляется за счёт системы пищеварения и дыхания при активном участии

сердечнососудистой системы, которая транспортирует от органов пищеварения и

дыхания ко всем органам и тканям питательные вещества и кислород, а забирает от

них продукты метаболизма к органам выделения. Теплорегуляция осуществляется

мышечной системой, работой различных органов и кожей. Регуляция и адаптивная

перестройка интенсивности обменных процессов происходят под контролем нервной

системы через посредство желез внутренней секреции и сердечнососудистой

системы.

·

Размножение обеспечивает

преемственность жизни на нашей планете и сохранение определенной численности

видов. При ослаблении этой способности или с ее прекращением виды обречены на

вымирание. Для позвоночных свойственно половое размножение. Половые клетки,

вырабатываемые в половых железах, содержат в себе всю необходимую

генетическую информацию, передаваемую

будущему потомству при оплодотворении. Осуществляется, за счет половой

системы. Процесс размножения находится под воздействием нервной и гуморальной

регуляции

1.6. Общие

принципы строения организма млекопитающих

· Одноосность

(биполярность) –

это наличие двух полюсов тела: головного (краниального) и хвостового

(каудального).

· Трехслойное строение

зародыша –

зародыш состоит из трех слоев: энтодермы, эктодермы, мезодермы.

· Антимерия

(двусторонняя, билатеральная симметрия) – выражается в сходстве по строению правой и

левой половин тела, поэтому большинство органов парные (глаза, уши, легкие,

почки, грудные и тазовые конечности).

· Сегментарность

(метамерия)

– близлежащие участки тела (сегменты) близки по строению. У млекопитающих

сегментарность четко выражена в осевом скелете.

· Закон трубкообразного

строения. Все

системы и аппараты организма развиваются из трубок в виде трубок (нервная

система, пищеварительный аппарат)

· Расположение непарных

органов вдоль основной оси тела животного располагаютсянепарные органы

(сердце, печень, поджелудочная железа, трахея.

1.7. Плоскости и

направления в анатомии

В

теле животного проводят 3 плоскости: саггитальную, сегментальную и фронтальную (рис. 37).

n Саггитальная

плоскость (серединная) – lamina saggitalis (medialis) -это плоскость, проведённая вертикально вдоль

тела животного, разделив тело на 2 половины правую и левую. С этой плоскостью

связаны 2 направления : латеральное (lateralis)и медиальное (medialis) направления.

n Сегментальная

плоскость – lamina

segmentalis – это плоскость, проведённая вертикально поперёк тела, и

делящая его на переднюю и заднюю части. С этой плоскостью связаны 2

направления: краниальное ( "cranium" – голова) и каудальное (

"caudae" – хвост). В области головы с этой плоскостью связаны

направления: назальное – nasalis – к

носу, оральное (ростральное у свиней) – oralis (rostralis) – ко рту, аборальное – aboralis – назад.

n Фронтальная

плоскость – lamina

frontalis – это плоскость, проведённая горизонтально поперёк тела

животного, и делящая его на верхнюю и нижнюю части. Связаны направления:

дорсальное ( "dorsum" – спина) и вентральное ( "Venter" –

живот). В области конечностей: проксимальное – proximalis – вверх, дистальное – distalis – вниз; на кисти:

дорсальное – dorsalis –

вперёд, пальмарное, волярное – palmaris, volaris – назад; на стопе:

плантарное plantaris –

назад, дорсальное – вперёд.

1.8. Основные

законы биологического развития

1.8.1. Закон

исторического развития. Филогенез

Филогенез –

историческое развитие вида от одноклеточных до ныне существующих форм.

Принципы филогенеза по И.И.

Шмальгаузену:

· В процессе развития организма постоянно идет дифференцировка клеток и

тканей с одновременной их интеграцией. Дифференциация – это разделение между

клетками функций, одни участвуют в переваривании пищи, другие, как например,

эритроциты, в переносе кислорода. Интеграция – это процесс укрепления между

клетками, тканями взаимосвязей, которые обеспечивают организму целостность (рис. 38).

· Каждый орган имеет несколько функций, но одна из них является главной.

Остальные функции являются как бы второстепенными, запасными, но благодаря им,

орган имеет возможность преобразовываться. Например поджелудочная железа

выполняет две функции: эксреторную и инкреторную, а относится к пищеварительным

железам (рис. 39).

· При изменении условий жизни может произойти смена главной функции на

второстепенную и наоборот. Например печень в эмбриональном периоде выполняет

кроветворную функцию, а после рождения основная

функция – выработка желчи (рис. 40).

· В организме всегда наблюдаются два противоположных процесса:

прогрессивное развитие и регрессивное (редукция). Органы, которые утрачивают

свои функции, как правило, подвергаются редукции, т.е. постепенному

исчезновению. Иногда они сохраняются в виде рудимента (при сохранении

второстепенной функции) (рис. 41).

· Все изменения в организме

происходят коррелятивно, т.е. изменения в одних органах непременно ведут к

изменениям в других органах (рис. 42).

1.8.2. Закон

единства организма и среды

Организм без внешней среды,

поддерживающей его существование, невозможен (рис. 43).

Биологический прогресс у

животных в окружающей среде по А.Н. Северцову достигается

4 путями:

а)

путем ароморфоза, т.е. морфофизиологического прогресса, в результате которого

усложняется организация животного, и происходит общий подъем энергии

жизнедеятельности;

б)

путем идиоадаптации, т.е. частных полезных приспособлений, но при этом сама

организация животного не усложняется (губки, кишечнополостные);

в)

путем ценогенеза, т.е. эмбриональных приспособлений, которые развиваются только

у зародышей, а у взрослых исчезают (лягушка);

г)

путем общей дегенерации, т.е. упрощением организации и снижением интенсивности

жизнедеятельности, при этом интенсивно развивается половая система и пассивные

органы защиты, вследствие чего так же достигается победа в борьбе за существование

(паразитические плоские и круглые черви).

1.8.3. Закон

целостности и неделимости организма

Этот закон выражается в том,

что каждый организм является единым целым, в котором все органы и ткани

находятся в тесной взаимосвязи (рис. 44).

1.8.4. Закон

единства формы и функции

Форма и функция органа

образуют единое целое (рис. 45).

1.8.5. Закон

наследственности и изменчивости

В ходе возникновения и развития

жизни на Земле наследственность играла важную роль, обеспечивая закрепление

достигнутых эволюционных преобразований в генотипе. Она неразрывно связана с

изменчивостью. Благодаря наследственности и изменчивости стало возможным

существование разнообразных групп животных, многие из которых еще не изучены (рис. 46).

1.8.6. Закон

гомологичных рядов

гласит о том, чем ближе

генетические виды, тем больше они имеют сходных морфологических и

физиологических признаков (рис. 47).

1.8.7. Закон экономии материала и места

Согласно этому закону каждый

орган и каждая система построены так, чтобы при минимальной затрате

строительного материала они могли бы выполнять максимальную работу (рис. 48).

1.8.8. Основной

биогенетический закон (Бэра-Геккеля)

состоит в том, что

индивидуальное развитие организма (онтогенез) является коротким и быстрым

повторением (рекапитуляцией) важнейших этапов эволюции вида (филогенеза).

Например, закладка жаберных щелей у наземных позвоночных (рис.

49).

1.8.9.

Онтогенез, периоды, этапы и критические фазы развития организма животных в

онтогенезе

Онтогенез

("онто" – один, "генез" – развитие) – это жизненный период

животного от зиготы (слияние 2х гамет и двух половых клеток яйцеклетки и

спермотазоида) до смерти. Различают 2 периода:

внутриутрбный (пренатальный) и внеутробный (постнатальный) (рис. 50).

Законы индивидуального развития

по Л.П. Тельцову (2008)

n 1

закон: индивидуальное развитие состоит из 3 периодов –

эмбрионального, постнатального, зрелости. Каждый период включает несколько

этапов, стадий и критических фаз (КФ);

n II закон:

наследственность человека и животных реализуется по этапам развития. На каждом

этапе химический состав клеток, морфологические и физиологические возможности

тканей, органов и систем организма иные;

n III закон:

взаимодействие последовательных этапов протекает по принципу акселерации или ретардации.

Компенсация роста и развития прямо пропорциональна интенсивности воздействия в

следующем этапе и обратно пропорциональна возрасту;

n IV закон: КФ

развития организма выявляются на стыке этапов и характеризуются активацией

генов под влиянием внешних и внутренних факторов;

n V закон:

продолжительность критических фаз организма зависит от глубины перестройки в

последующем этапе;

n VI закон: на

каждом этапе развития имеются присущие только ему биологические ритмы;

n VII закон:

непрерывность развития организма обусловлена асинхронностью и гетерехронностью

составляющих его систем;

n VIII закон:

смена этапов онтогенеза обусловлена плавностью

n дефинитивных

тканей, органов и систем. На каждом этапе функционирует новая генерация тканей,

органов и систем.

В

критические фазы развития происходят:

- смена одного этапа развития организма

другим;

-

установка генетической программы на следующий этап;

-

подведение итогов прошедшему этапу;

-

десинхронизация биологических ритмов органов и систем организма;

-

повышение чувствительности тканей, органов и систем организма к лекарственным веществам и к

воздействию факторов внешней среды;

-

генетические мутации в клеточных дифферонах;

-

смена функций генераций временных и дефинитивных органов организма в

онтогенезе.

2.

Аппарат

движения (apparatus lokomotorus)

Одна из функций организма животных – изменение

положения частей тела, передвижение в пространстве. Движения происходят при

участии костей, выполняющих функции рычагов, и скелетных мышц, которые вместе с

костями и их соединениями составляют пассивную часть опорно-двигательного

аппарата, а мышцы, выполняющие функции сокращения и изменения положения костей,

- активную часть.

Прогрессивному

развитию млекопитающих способствовала их высокая двигательная активность, выразившаяся

в возникновении совершенных и очень разнообразных способов передвижения

(ходьба, бег, лазанье, плавание, полет) и адаптации к различным условиям

существования (наземное, наземно-древесное, воздушное, водное) (рис. 51).

2.1.

Характеристика скелета, принципы его строения

и деления на отделы. Роль скелета в

жизнедеятельности организма

Остеология –

("ост" – кость, "логос" – наука), раздел анатомии,

изучающий кости. В совокупности все кости формируют скелет

("skeleton" – высохший) – это совокупность костей, расположенных в

естественном порядке.

Характеризуя

скелет млекопитающих, отметим, во-первых, постоянное число шейных позвонков: у

подавляющего большинства видов этого класса, в том числе у китов и у жирафы,

шейный отдел содержит семь позвонков; только у ламантина (из отряда

американских неполнозубых) и ленивца число их колеблется между 6 и 10.

Другую

характерную особенность скелета млекопитающих составляет недоразвитие в их

плечевом поясе коракоидов, или вороньих костей, остатки которых прирастают к

лопаткам в виде коракоидных отростков; только у яйцекладущих млекопитающих -

утконоса и ехидны - в числе их древних, рептильных признаков коракоиды

сохраняются полностью. Таким образом, у высших млекопитающих связующим звеном между

лопатками и грудиной остается только пара ключиц, да и они отсутствуют у тех

животных, у которых конечности служат только для шага и бега и не приспособлены

для лазания, хватания или раскапывания земли (у копытных).

Череп.

Существенными особенностями характеризуется череп млекопитающих. Во-первых, он

сочленяется с позвоночником посредством двух затылочных мыщелков, что отличает

его от черепов рептилий и птиц и сближает с черепом амфибий.

У

млекопитающих имеется только одна височная (скуловая) дуга, которая по своей

природе не соответствует ни верхней, ни нижней скуловой дуге на черепе гаттерии

и крокодилов, - она образована скуловой костью и отростками челюстной и

чешуйчатой костей, тогда как у названных рептилий сочетание костей иное (у

современных ящериц сохранились только верхние дуги, у птиц - только нижние, а у

змей отсутствуют и те и другие). Любопытно отметить, что у черепах, в отличие

от других рептилий, имеется единственная скуловая дуга, образуемая теми же

костями, что и у млекопитающих.

Скелеты

крупных и мелких зверей. Как известно, скелет дает опору телу

животного и служит его механическим каркасом; поэтому скелет определяет общую

форму тела, которая в свою очередь связана с размерами животного и со способом

его передвижения (летучие мыши и киты).

У

крупных животных соотношение между мышечной силой и массой тела оказывается

чрезвычайно неблагоприятным, а это ведет к тому, что с увеличением размеров

должна меняться и форма мышц, которые становятся более утолщенными. Но раз

мышцы делаются более мощными и массивными, то для прикрепления их к

соответствующим костям скелета требуются и более широкие поверхности в виде

различных гребней и выростов на костях конечностей.

И

только у китов, которые целиком приспособились к водному образу жизни и которым

- в соответствии с законом Архимеда - приходится применять мышечную силу только

для передвижения, а не расходовать ее на поддержание тяжести своего тела,

увеличение размеров далеко оставило за собой и слонов и индрикотериев: для того

чтобы уравновесить на весах тушу одного синего кита, потребовалось бы поставить

на другую чашку весов 25 слонов.

Скелет

и моторика млекопитающих.

Присматриваясь

к тому, как перебегают мелкие зверьки, мы заметим, что и на коротких ножках они

передвигаются очень быстро. Достигается это тем, что в их передвижении

принимает активное участие и туловище: оно то сгибается, то с силой

распрямляется, и тогда зверек, оттолкнувшись задними ногами, выбрасывает тело

вперед и таким образом передвигается скачками.

Размеры таких скачков зависят не только от мускулатуры

задних конечностей (как, например, у лягушки), но и от мускулатуры самого

туловища: сгибаясь и распрямляясь, оно действует здесь наподобие стальной

пружины.

Если такую пружину мы сперва согнем, сжав ее концы между

пальцами, а затем отпустим и дадим ей распрямиться, она с силой отлетает от нас

прочь.

Такому способу передвижения соответствуют и особенности

скелета мелких млекопитающих (хотя бы того же лемминга). Их позвоночник

представляет собой легкий и гибкий стержень, на котором лишь слегка выступают

небольшие остистые отростки. Даже и при спокойной позе животного его

позвоночник находится в полусогнутом состоянии, как бы уже наготове для

активного сгибания и разгибания при передвижении зверька; это дает ему

возможность и при малом росте преодолевать бесчисленные препятствия, стоящие на

его пути, - кочки и рытвины, поваленные стволы деревьев, мелкие кустарнички.

Цепкие лапки с когтями на пальцах позволяют многим таким зверькам взбираться по

стволам вверх и вести древесный образ жизни (белка, куница).

Животные пальцеходящие и копытные. С увеличением

размеров четвероногого животного его костяк становится более массивным и

позвоночник с выступающими на нем остистыми отростками мало-помалу утрачивает

подвижность (сравните в этом отношении кошку и собаку). Быстрота передвижения

достигается здесь удлинением конечностей. Животные становятся не только

абсолютно, но и относительно более высокими на ногах; при этом на ногах

уменьшается поверхность соприкосновения их с землей. Животное при ходьбе и беге

опирается не на всю стопу, а только на пальцы,- как большинство более или менее

крупных хищников (животные пальцеходящие), или же только на концы пальцев,

"обутые" в этих случаях твердыми роговыми копытами (животные копытные).

О том, что сокращение опорной поверхности конечностей

способствует увеличению быстроты бега, свидетельствует наш житейский опыт:

пускаясь бежать, мы, существа стопоходящие, становимся на пальцы (на цыпочки),

а символом медлительности у нас недаром служит брюхоногий моллюск улитка,

ползущая на огромной "подошве".

Сокращение опорной поверхности достигается перенесением

ее со всей стопы на нижнюю сторону пальцев, а затем на копыта, одевающие

последние фаланги пальцев. Простейшее наблюдение на собственной руке покажет,

как в ходе исторического процесса уменьшения поверхности опоры становятся

излишними боковые пальцы, начиная с большого.

Важно отметить, что одностороннее приспособление

конечностей только к шагу и бегу ведет за собой и утрату ключиц, теряющих в

этом случае свое механическое значение. Чтобы это положение стало более ясным,

можно провести такое самонаблюдение. Обопритесь обеими руками на сиденье стула.

В таком положении руки будут служить подобием передних конечностей

четвероногих. Вы почувствуете, что ваши плечевые кости, упираясь в лопатки,

давят на них снизу вверх, причем на долю ключиц, идущих к грудине, не

приходится никакой нагрузки (иное дело, если мы будем разводить руки в стороны,

поднимать стул и т. д.).

Значение стопоходности и пятипалости. Однако из того, что

сказано здесь о пальцеходящих и копытных четвероногих, было бы неправильным

вывести заключение, что стопоходность свойственна только примитивным группам

млекопитающих, и притом только зверькам мелких размеров. Если быстрый бег не

служит животному основным способом его передвижения, если животному не

приходится постоянно применять его либо в погоне за добычей, либо для спасения

своей жизни и особенно если животное обитает на деревьях, то и стопоходность и

пятипалость (по крайней мере на задних конечностях) оказываются для него

полезными или даже необходимыми в связи с условиями его жизни.

Классический пример стопоходного животного - косолапый

мишка при кажущейся его неуклюжести способен к очень разнообразным движениям.

Как раз именно стопоходность и дает медведю возможность легко подниматься на

задние ноги и передвигаться в таком положении, не теряя равновесия; она же, при

наличии пяти когтистых пальцев, позволяет ему взбираться на деревья. Благодаря

этим природным данным в руках опытных дрессировщиков медведи становятся

искусными цирковыми артистами и выступают на арене в качестве велосипедистов,

эквилибристов, борцов и боксеров.

Только на основе стопоходности и пятипалости могли

развиться крылья летучих мышей и цепкие хватательные конечности прирожденных

древолазов-обезьян, и, наконец, только прочно встав на всю ступню "задних

ног" и освободив от работы по передвижению пятипалые руки, наши

обезьяноподобные предки смогли очеловечиться, начав изготовлять и применять

различные орудия.

Неожиданное

открытие сделали итальянские ученые, когда им удалось из древесины с помощью

химических реакций создать кость, обладающую способностью срастаться с

собственными костями млекопитающих и выполнять все необходимые функции (рис. 52).

Как

сообщила сегодня британская радиостанция Би-би-си, сделанные из ротанговой

пальмы кости были пересажены в конечности овцам и сейчас практически ничем не

отличаются от естественных. Секрет превращения древесины в костную ткань заключается

в ее специальной обработке, отмечают ученые из лаборатории Айтек под

итальянским городом Болонья.

Первоначально

из ротанга вырезают необходимую кость или ее фрагмент. Затем древесину

нагревают в специальном растворе, содержащем уголь и кальций. После этого

деревянные кости помещают в специальную камеру с фосфатным раствором и держат

под сильным давлением. На эти операции требуется всего 10 дней.

Обработанную

таким образом древесину пересаживают животным. Би-би-си сообщает, что, как

показали опыты, костный ротанг получает способность абсорбировать в живом

организме биологически активные элементы и срастается с костью, не оставляя

даже нароста.

Как

заявила руководитель работ профессор Анна Тампьери, фактически ротанг

превращается в настоящую костную ткань.

Она

также сообщила, что в ближайшие 5 лет будут созданы ротанговые кости и для

человека.

Весь скелет

подразделяется на осевой и перифирический. Осевой скелет: скелет головы, скелет

шеи (позвоночник, рёбра, грудная кость), скелет туловища, крестца и хвоста.

Перифирический:

склет грудной и тазовой конечностей. Скелет грудной и тазовой конечностей

делится на пояс свободной конечности и свободную конечность.

Скелет животных.

Остеология –

раздел анатомии, изучающий кости. ("ост" – кость, "логос" –

наука). В совокупности все кости формируют скелет ("skeleton" –

высохший) – это совокупность костей, расположенных в естественном порядке (рис. 53).

Масса скелета у домашних

животных в % к массе тела (По Жеденову В.Н.)

2.2.

Фило- и онтогенез скелета животных

Филогенез и онтогенез (мезенхимное происхождение) скелета протекает

в 3 этапа (стадии):

1. перепончатый (соединительнотканный);

2. хрящевой

3. костный

Беспозвоночные. Среди

простейших радиолярии обладают сложным, геометрически правильным кремневым

скелетом, а фораминиферы защищены известковыми раковинами своеобразной формы.

Скелеты губок могут быть построены из трех различных материалов: извести,

рогоподобного белка спонгина и кремнезема. Известь и спонгин иногда

комбинируются, но у стеклянных губок скелет чисто кремневый. У кишечнополостных

скелет встречается редко, если не считать кораллов, у которых он образован как

наружными, так и внутренними известковыми структурами. Известняки коралловых

рифов - это в основном отложения скелетов отмерших кораллов. У всех примитивных

групп скелет выполняет поддерживающую и защитную роль, но не используется для

локомоции. Плоские и круглые черви его лишены. Некоторые кольчатые черви живут

в известковых трубках, образованных их собственными выделениями. У червей

разных типов встречаются щетинки, которые считаются скелетными структурами.

Известковые раковины моллюсков - это в основном наружные образования;

исключение составляет внутренняя раковина каракатицы. Слизни и осьминоги

скелета лишены. Для членистоногих характерен составной скелет, покрывающий

снаружи все их тело, включая антенны (усики) и ноги. Он состоит из углевода

хитина, а у ракообразных может содержать большие количества кальция. Хитиновый

панцирь, развивающийся в эмбриогенезе из эктодермы, представляет собой мертвое

образование и расти не может, поэтому, увеличиваясь в размерах, все

членистоногие периодически сбрасывают наружный слой скелета (линяют). Круглые

черви по мере роста также неоднократно меняют свой жесткий наружный покров,

называемый кутикулой (рис. 54).

Позвоночные. Скелет позвоночных

образован не только костями: он включает в себя хрящ и соединительную ткань, а

иногда в его состав входят различные кожные образования. У позвоночных принято

выделять осевой скелет (череп, хорда, позвоночник, ребра) и скелет конечностей,

включающий их пояса (плечевой и тазовый) и свободные отделы. У ланцетников есть

хорда, но ни позвонков, ни конечностей нет. Змеи, безногие ящерицы и червяги

лишены скелета конечностей, хотя у некоторых видов первых двух групп

сохраняются их рудименты. У угрей соответствующие задним конечностям брюшные

плавники исчезли. У китов и сирен никаких внешних признаков задних ног также не

осталось.

Череп. По происхождению различают три

категории костей черепа: замещающие хрящ, покровные (накладные, или кожные) и

висцеральные. Беспозвоночные лишены структуры, сравнимой с черепом позвоночных.

У полухордовых, оболочников и головохордовых никаких признаков черепа нет. У

круглоротых череп хрящевой. У акул и их родичей в нем, возможно, когда-то

присутствовали кости, но сейчас его коробка представляет собой единый монолит

из хряща без швов между элементами. У костных рыб в черепе больше различных

костей, чем у представителей любого другого класса позвоночных. У них, как и

всех вышестоящих групп, центральные кости головы закладываются в хряще и

замещают его, а следовательно, гомологичны хрящевому черепу акул. Покровные

кости возникают как известковые отложения в дермальном слое кожи. У некоторых

древних рыб они представляли собой пластины панциря, защищающего мозг,

черепно-мозговые нервы и находящиеся на голове органы чувств. У всех высших

форм эти пластины мигрировали в глубину, включились в исходный хрящевой череп и

образовали новые кости, тесно связанные с замещающими. Почти все наружные кости

черепа происходят из дермального слоя кожи. Висцеральные элементы черепа -

производные хрящевых жаберных дуг, возникших в стенках глотки при развитии у

позвоночных жабр. У рыб две первые дуги видоизменились и превратились в

челюстной и подъязычный аппарат. В типичных случаях у них сохраняются еще 5

жаберных дуг, но у некоторых родов их число сократилось. У примитивной

современной акулы семижаберника (Heptanchus) позади челюстной и подъязычной дуг

жаберных дуг целых семь. У костных рыб челюстные хрящи облицованы

многочисленными покровными костями; последние образуют также жаберные крышки,

защищающие нежные жаберные лепестки. В ходе эволюции позвоночных исходные хрящи

челюстей неуклонно редуцировались, пока не исчезли полностью. Если у крокодилов

остаток первоначального хряща в нижней челюсти облицовывают 5 парных покровных

костей, то у млекопитающих из них остается лишь одна - зубная, которая

полностью формирует скелет нижней челюсти. Череп древних амфибий содержал

тяжелые покровные пластинки и был похож в этом отношении на типичный череп

кистеперых рыб. У современных земноводных как накладные, так и замещающие кости

сильно редуцированы. В черепе лягушек и саламандр их меньше, чем у других

позвоночных с костным скелетом, причем в последней группе многие элементы

остаются хрящевыми. У черепах и крокодилов кости черепа многочисленны и плотно

сращены между собой. У ящериц и змей они относительно невелики, причем наружные

элементы разделены широкими промежутками, как у лягушек или жаб. У змей правая

и левая ветви нижней челюсти весьма свободно соединены между собой и с черепной

коробкой эластичными связками, что позволяет этим рептилиям заглатывать

относительно крупную добычу. У птиц кости черепа тонкие, но очень твердые; у

взрослых особей они срослись настолько полно, что несколько швов исчезли. Очень

велики глазничные впадины; крыша относительно огромной мозговой коробки

образована тонкими покровными костями; легкие челюсти покрыты роговыми чехлами.

У млекопитающих череп тяжелый и включает мощные челюсти с зубами. Остатки

хрящевых челюстей переместились в среднее ухо и образовали его косточки -

молоточек и наковальню.

Впервые скелетные

образования возникли у простейших. Скелет радиолярий (лучевиков), состоящий у

большинства этих созданий из кремнезёма, придаёт им необычайную красоту. Можно

выделить два направления дальнейшей эволюции скелета. Первое — формирование наружного

скелета (например, раковины моллюсков, панцирь ракообразных, твёрдый

покров насекомых). Второе — развитие внутреннего скелета (у радиолярий,

губок, позвоночных животных).

Долгое время на суше

господствовали исключительно животные с наружным скелетом. Он весьма удачно

защищает его обладателей от нападения врагов, служит опорой их телу, помогает

передвижению. Иногда ему достаётся самая неожиданная роль. Корабельному червю

(один из видов моллюсков) остаток раковины помогает просверливать ходы в

древесине, которой он питается.

Основной материал для

раковин моллюсков и фораминифер, скелета полипов — известь, т. е. карбонат кальция.

(Из почти чистого карбоната кальция состоят мел и скорлупа куриных яиц.) Но

вещество это довольно плотное, тяжёлое. Животные с внешним известковым

скелетом на суше весьма неповоротливы. Медлительность улиток даже вошла в

поговорку.

Самый совершенный

наружный скелет — у членистоногих. Они сумели «найти» для него более удачный и

лёгкий материал — хитин Для большей прочности хитин может пропитываться той же

известью. Твёрдые щитки, покрывающие тело животного, соединяются друг с другом

более мягкими перепонками. Это позволило членистоногим иметь характерные для

них членистые конечности «на шарнирах», столь незаменимые при передвижении по

суше. Их скелеты напоминают суставчатые рыцарские латы. Мышцы крепятся к

такому скелету изнутри (что можно увидеть при разделывании клешней рака). В

конечном итоге благодаря всем этим приспособлениям членистоногие сумели

завоевать сушу.

К сожалению, наружный

скелет членистоногих имеет и ряд недостатков. Он не может нарастать по мере

роста животного, поэтому мешает росту. Чтобы расти, животному приходится время

от времени покидать свой скелет — претерпевать линьку. Наблюдательные

читатели нередко могли заметить висящую на паутине пустую оболочку паучьих лап

— паук покинул свой скелет. Сразу после линьки животное быстро растёт, пока не

затвердеют его новые покровы. Но в этот период оно легко уязвимо для хищников.

Лишённое опоры, оно вдобавок почти не может двигаться (в особенности если живёт

на суше). На время линьки животные обычно прячутся в укромные места.

И ещё одно

несовершенство наружного скелета. С уверенностью можно сказать, что муравьи

размером с быка и тому подобные гигантские насекомые могут существовать лишь в

произведениях писателей-фантастов. У гигантской стрекозы, жившей в

каменноугольном периоде палеозойской эры, размах крыльев достигал

Наружный скелет. У позвоночных всех классов так или иначе представлен наружный

скелет. Головные пластины у щитковых (вымерших бесчелюстных), древних рыб и

амфибий, так же как чешуи, перья и волосы высших четвероногих, представляют

собой кожные образования. Таков же по происхождению панцирь черепах - высоко

специализированное скелетное образование. Их кожные костные пластинки

(остеодермы) приблизились к позвонкам и ребрам и слились с ними. Примечательно

то, что плечевой и тазовый пояса параллельно этому сместились внутрь грудной

клетки. В гребне на спине у крокодилов и панцире броненосцев находятся костные

пластинки того же происхождения, что и панцирь черепах.

Более перспективным в

эволюционном плане оказался путь развития не наружного, а внутреннего скелета.

Зарывшись в песок на

дне моря, процеживая из воды съедобные частицы, проводит свою жизнь небольшое

(5—

В ходе эволюции скелет

позвоночных постепенно утрачивает излишнюю гибкость и становится всё более

твёрдым. У хрящевых рыб (акул и скатов) скелет состоит ещё только из хрящевой

ткани. Хрящ лучше приспособлен для роста, чем твёрдая костная ткань, —

он может нарастать, не меняя пропорций. Зато костная ткань более прочна и

тверда. Позвоночник, или

позвоночный столб, есть у всех хордовых, за исключением бесчерепных и

оболочников. В эмбриональном развитии ему всегда предшествует хорда, которая

сохраняется пожизненно у ланцетника и круглоротых. У рыб она окружается

позвонками (у акул и их ближайших родственников - хрящевыми) и выглядит

четковидной. У млекопитающих сохраняются лишь рудименты хорды в межпозвоночных

дисках. Хорда не преобразуется в позвонки, а заменяется ими. Они возникают в

ходе эмбрионального развития как изогнутые пластинки, постепенно окружающие

хорду кольцами и по мере роста почти полностью ее вытесняющие.

У птиц и рептилий череп причленяется

к позвоночнику при помощи одного своего мыщелка (суставного бугорка). У

современных амфибий и всех млекопитающих для этого используются два мыщелка,

расположенные по бокам от спинного мозга (рис. 55).

Скелет конечностей. Конечности

четвероногих развились из парных плавников кистеперых рыб, в скелете которых

были элементы, гомологичные костям плечевого и тазового пояса, а также передних

и задних ног. Первоначально в плечевом поясе было по крайней мере пять

отдельных окостенений, однако у современных животных их обычно всего три:

лопатка, ключица и коракоид. Почти у всех млекопитающих коракоид редуцирован,

прирос к лопатке или вообще отсутствует. У некоторых зверей лопатка остается

единственным функциональным элементом плечевого пояса. Тазовый пояс включает

три кости: подвздошную, седалищную и лобковую. У птиц и млекопитающих они

полностью слились между собой, в последнем случае образовав т.н. безымянную

кость. У рыб, змей, китов и сирен тазовый пояс не прикреплен к позвоночнику, в

котором поэтому нет типичных крестцовых позвонков. У некоторых животных как

плечевой, так и тазовый пояс включают в себя добавочные кости. Кости передней

свободной конечности у четвероногих в принципе такие же, что и в задней, но

называются по-другому. В передней конечности, если считать от туловища, сначала

идет плечевая кость, за ней лучевая и локтевая кости, затем запястные, пястные

и фаланги пальцев. В задней конечности им соответствуют бедренная, затем

большая и малая берцовые, предплюсневые, плюсневые кости и фаланги пальцев.

Исходное число пальцев - по 5 на каждой конечности. У амфибий на передних лапах

всего по 4 пальца. У птиц передние конечности преобразованы в крылья; кости

запястья, пясти и пальцев сокращены в количестве и частично сращены между

собой, на ногах утрачен пятый палец. У лошадей остался только средний палец.

Коровы и их ближайшие родственники опираются на третий и четвертый пальцы, а

остальные утрачены или редуцированы. Копытные животные передвигаются на

кончиках пальцев и называются фалангоходящими. Кошки и многие другие звери при

ходьбе опираются на всю поверхность пальцев и относятся к пальцеходящему типу.

Медведи и человек при движении прижимают к грунту всю подошву и называются

стопоходящими (рис. 56).

В процессе онтогенеза скелет проходит три стадии

своего развития и формирования. На ранних этапах эмбриогенеза из мезенхимы

вначале образуется соединительнотканный, или перепончатый остов или так

называемые перепончатые кости. Второй этап характеризуется постепенным

замещением соединительнотканной основы хрящевой тканью и образованием хрящевой

кости. Третий этап начинается с образования очагов окостенения и

постепенного вытеснения, хрящевой ткани костной (рис.

57).

2.3.

Кость как орган (костная и хрящевая ткани,

костный мозг, надкостница) и остеогенез

Кость состоит из

органической компоненты, структуры или матрикса, образованного коллагеновыми

тканями и неорганического или минерального компонента, главным образом фосфата

кальция и карбоната кальция, чьи кристаллы состоят из клеток, которые

называются остеобластами. Каждая кость покрыта «оболочкой», которая называется

надкостницей. Внутренний слой надкостницы содержит остеобласты, или

костеобразующие клетки, увеличивающие диаметр кости либо локально, либо по всей

ее длине. Костное вещество вблизи поверхности и надкостница являются плотными,

то есть концентрация костных кристаллов в них большая и в то же время мало

полостей. Эта область кости известна как кортикальный слой кости. В более

глубоких слоях кости находится менее плотное вещество, хотя оно содержит еще

перемычки или трабекулы более плотной кости, проходящей через него. Эта область

называется губчатым веществом кости (рис. 58). (рис. 59)

Как правило, мы не думаем,

что кости нуждаются в снабжении кровью так же, как это делается в коже и

мышцах, но кости во многом являются живыми тканями. Если кости не

обеспечиваются кровью надлежащим образом, то ситуация с костями будет точно

такой же, как и с другими частями тела. Любое состояние, при котором

уменьшается поставка крови к области кости, приводит к боли или хромоте. Кровь

циркулирует через артерии и вены в кость, где находятся так называемые

гаверсовы каналы, которые также содержат лимфатические сосуды и нервы. Большие

длинные кости, такие, как бедренная кость, имеют полости вдоль их центральной

части. Они называются костномозговыми полостями. Эти полости заполнены губчатой

массой из клеток крови, жировых клеток и тканей, которые производят

дополнительно клетки крови.

Поскольку жеребенок растет,

то должны расти и его кости. Это не достигается простым дополнением внешнего

слоя вокруг всей кости, так как это приведет к чрезмерному утолщению костей.

Вместо этого кости имеют специальные области, которые называются пластинами

роста или эпифизом. Эпифиз похож на диск из кости, который закладывает основу

новой кости на каждой стороне и таким образом «выдавливает» конечную часть

кости от центральной оси. Этим способом кость растет в длину. В то же время ее

диаметр увеличивается намного медленнее, что осуществляется в процессе

взросления. Эпифиз является наиболее хрупкой частью скелета. Молодые кости

часто разрушаются вдоль линии такой пластины роста. Неравномерное развитие

отдельных пластин роста порождает деформацию кости и неправильную

пространственную форму. Кроме того, когда пластины роста прекращают свою

деятельность, то в этом случае данная кость прекращает расти.

Давая полную картину

последствий от разрушения кости, необходимо рассмотреть, что будет, если кость

сломается. В этом случае организм лошади пытается противодействовать такому

состоянию путем попыток установить некоторую связь между двумя отдельными

фрагментами. Он делает это с помощью образования волокнистой соединительной

(фиброзной) ткани, которая распространяется от обоих фрагментов кости до тех

пор, пока не произойдет их соединение. Хотя такая соединительная ткань

(состоящая в основном из коллагена) кажется на ощупь твердой, но она не

является достаточно жесткой, чтобы выдерживать напряжение при передвижении.

Поэтому на этом этапе необходимо зафиксировать сломанную кость, чтобы ее

фрагменты еще больше не повредили находящиеся вокруг кровеносные сосуды и

мышцы, но при этом лошадь будет все равно хромать и не сможет использовать ногу

надлежащим образом. В некоторых случаях хотя процесс выздоровления и

заканчивается, но лошадь уже никогда не может полностью использовать ногу, в

которой была сломана кость. Лишь при условии, что волокнистая соединительная

ткань превращается в кость (костенеет), зажившая кость может функционировать

нормально, но в том случае, если между фрагментами сломанной кости есть

какие-либо существенные смещения, то процесс окостенения происходить не будет.

Мацерированная

(обезжиренная, отбеленная и высушенная) кость на 1/3 состоит из неорганических

веществ (оссеин), и на 2/3 из неорганических веществ.

Преобладание в кости раннего

постнатального онтогенеза органических веществ, обеспечивает ей большую

упругость, эластичность.

При изменении соотношения в

сторону преобладания неорганических веществ кость становится ломкой, хрупкой, а

в сторону органических веществ (после обработки соляной кислотой) – мягкой,

гибкой.

Состав свежей кости (По Жеденову В.Н., 1958):Вода – 50%

Коллаген –

12,4%;

Жир – 15,7%;

Минеральные

вещества – 21,9%

Неорганические

вещества:

Ca3(PO4)2 – 85%

CaCO3 – 9.0%

CaF2 – 3.0%

Mg(PO4)2 – 1.5%

NaCL и KCL – 0.5%

Другие – 1,0%

Замещение хрящевой

ткани костной может проходить или изнутри хрящевой кости — энхондральный тнп

окостенения, —оздНсаШ епсюспоп(1-паШ, когда происходит постепенное увеличение

костного ядра, или с ее поверхнасти — перихтдральное окостенение —

оздйсатло репспопагозтаИз, при котором костная ткань нарастает вокруг кости в

виде поверхностного циркулярного костного слоя.

В длинных трубчатых

костях окостенение начинается перихондрально в области диафиза и

распространяется в его глубину, где в толще хряща закладываются очаги

энхондрального окостенения, завершающееся образованием губчатого вещества

кости. После замещения хрящевой ткани костной дальнейшее развитие кости в

толщину происходит за счет остеобластов внутреннего слоя надкостницы, -которая

полностью заменяет бывшую здесь надхрящницу.

Нарастание массы кости с поверхности за счет

надкостницы происходит неравномерно, что сопровождается образованием в

отдельных участках тела кости выемок и бороздок, которые, постепенно

закрываясь, превращаются в канальцы. В силу того что в образовавшихся канальцах

сохраняются остеобласты, то за их счет происходит дальнейшее образование

костного вещества в виде кольцевых пластинок вокруг центрального канала.

Система кольцевых пластинок' вместе с центральным каналом составляет остеон,

являющийся структурной единицей трубчатых костей.

Параллельно с увеличением кости в толщину за

счет особых клеток остеокластов происходят рассасывание (резорбция) ее

губчатого вещества и образование костномозговой полости. В метафизах, где

сохраняется губчатое вещество,, благодаря наличию здесь эндоста и его клеток —

остеобластов осуществляется увеличение кости в длину.

Суставные концы трубчатых костей после начала

окостенения в диафизе еще некоторое время сохраняют хрящевое строение, которое

за счет появления здесь особых энхондральных очагов окостенения постепенно

замещается костной тканью. По мере развития в эпифизах губчатого вещества

происходит его сближение с метафизом и сохранение между ними метаэпифизарной

хрящевой прослойки, которая в силу активного размножения хрящевых клеток долгое

время сохраняется и у взрослых животных. Полное срастание диафиза с метафизом

свидетельствует о завершении роста кости в длину и характеризует наступление

зрелости костяка животного.

Отростки длинных и смешанных костей, на

которых происходит прикрепление Связок и сухожилий мышц, могут иметь свои очаги

окостенения, располагающиеся в глубине хрящевого зачатка, т. е. окостеневают

энхондрально. Энхондральное окостенение присуще и коротким костям.

Вторичные.кости (покровные и многие кости

лицевого отдела черепа) развиваются непосредственно из соединительной ткани

путем закладки в них очагов окостенения (эндесмальное окостенение), от

которых разрост костной ткани происходит в виде постепенно увеличивающихся

лучей (радиальное разрастание костной ткани) до тех пор, пока не произойдет

полное замещение соединительнотканной основы костной. Границы между отдельными

костями, свойственные для черепов молодых животных, постепенно уменьшаются до

полного их исчезновения, что особенно рано происходит в скелете головы птиц.

Таким образом, в зависимости от расположения

очагов окостенения и степени участия в образовании кости остеобластических

источников различают следующие разновидности окостенения: периостальное окостенение,

когда кость развивается из остеогенных клеток надкостницы; эндостальное, если,

в образовании кости участвуют остеобласты внутренней выстилки костномозговой

полости; мезостальное — остеоны образуются из остеобластов

периадвентициального слоя внутрикостных сосудов.

Очаги окостенения закладываются в

определенной последовательности и в определенные сроки онтогенеза, что

обусловлено видом, породой, конституцией животного, а также условиями его

содержания, питания, эксплуатации и физиологическим состоянием.

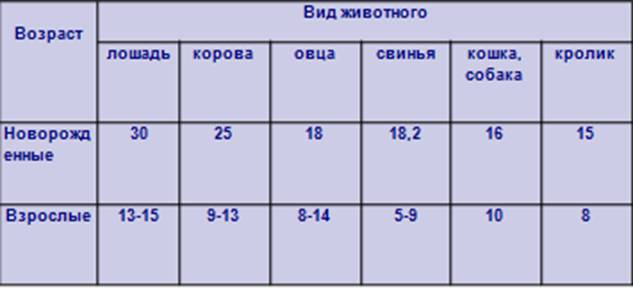

Сроки зрелости животных (по В. Н. Жеденову с изменениями)

|

Вид животного |

Половая зрелость |

Зрелость тела (завершение дифференциации и роста основных

органов) |

Зрелость костяка (завершение окостенения и роста трубчатых

костей) |

|

Верблюд Лошадь Крупный рогатый скот Мелкий рогатый скот Свинья Собака, кошка Кролик |

2—5 лет 1,5 года 8—12 мес. 7—8 мес.

5—8 мес.

4—8 мес.

4—5 мес.

|

4—5 лет 3 года 2 года 1—1,5 года 9—12 мес. 10-12 мес. 6—8 мес. |

8 лет 4,5—5 лет 4—4,5 года З-3,5 года 3-3,5 года 1,5-2 года 1 год |

Завершение

процесса окостенения у животных свидетельствует о достижении зрелости костяка,

которая не совпадает ни с половой, ни с физической зрелостью тела.

2.4.

Классификация костей по форме, строению,

развитию, структура костной ткани и ее морфофункциональная характеристика

Кости в скелете по форме, строению и по функции

подразделяют на:

- трубчатые: длинные биэпифизарные, длинные

моноэпифизарные, короткие моноэпифизарные;

- короткие ассиметричные;

- плоские;

- смешанные;

- воздухоносные;

- длинные изогнутые.

По происхождению:

- на первичные;

- вторичные (рис. 60).

2.5.

Факторы, влияющие на строение и развитие

костей

· Физическая нагрузка на кость в виде сжатия и растяжения;

· Топографическое расположение и функциональное назначение, направление

силы тяги действующих на них мышц;

· Одновременное протекание двух процессов: разрушение старой костной

ткани (резорбция) и образование новых костных клеток и межклеточного вещества.

2.6.

Осевой скелет

Осевой скелет у изучамых млекопитающих

представлен метамерно расположенными позвонками, формирующими позвоночной

столб, грудной клеткой и черепом (рис. 61).

2.6.1.

Позвоночный столб

В типичном позвоночнике различают 5 отделов: шейный, грудной

(соответствующий грудной клетке), поясничный, крестцовый и хвостовой. Число

шейных позвонков сильно варьирует в зависимости от группы животных. У

современных амфибий такой позвонок только один. У мелких птиц позвонков может

быть всего 5, а у лебедей - до 25. У мезозойской морской рептилии плезиозавра

было 72 шейных позвонка. У млекопитающих их почти всегда 7; исключение

составляют ленивцы (от 6 до 9). У китообразных и ламантинов шейные позвонки

частично слиты и укорочены в соответствии с укорочением шеи (по мнению ряда

специалистов, у ламантинов их всего 6). Первый шейный позвонок называется

атлантом. У млекопитающих и амфибий на нем две суставные поверхности, в которые

входят затылочные мыщелки. У млекопитающих второй шейный позвонок (эпистрофей)

образует ось, на которой вращаются атлант и череп. К грудным позвонкам обычно

присоединены ребра. У птиц их около пяти, у млекопитающих 12 или 13; у змей

очень много. Тела этих позвонков обычно малы, а остистые отростки их верхних

дуг длинные и наклонены назад. Поясничных позвонков обычно от 5 до 8; у

большинства рептилий и всех птиц и млекопитающих они не несут ребер. Остистые и

поперечные отростки поясничных позвонков очень мощные и, как правило,

направлены вперед. У змей и многих рыб ребра причленены ко всем туловищным

позвонкам, и границу между грудным и поясничным отделами провести трудно. У

птиц поясничные позвонки слиты с крестцовыми, образуя сложный крестец, что

делает их спину более жесткой, чем у других позвоночных, исключая черепах, у которых

грудной, поясничный и крестцовый отделы соединены с панцирем. Число крестцовых

позвонков варьирует от одного у амфибий до 13 у птиц. Строение хвостового

отдела тоже весьма разнообразно; у лягушек, птиц, человекообразных обезьян и

человека он содержит всего несколько частично или полностью слившихся

позвонков, а у некоторых акул - до двухсот. Ближе к концу хвоста позвонки

утрачивают дуги и представлены одними телами.

2.6.1.1.

Шейный отдел

Шейный

отдел – pars

cervicales – у всех млекопитающих представлен семью позвонками,

исключение ленивец (6 позвонков): третий, четвертый, пятый и шестой – типичные

позвонки, первый, второй и седьмой – атипичные и имеют отличительные

особенности в строении от типичного позвонка.

Типичный

позвонок – vertebra.

Строение:

Тело позвонка – corpus veretebrae.

На теле: краниально –

головка позвонка – caput vertebrae,

каудально – ямка позвонка – fossa

vertebrae, вентрально – вентральный гребень – crista ventralis, латерально – поперечные

отростки – processus

transverzarius, разделенные на две лопасти и боковые позвоночные

отверстия – foramen vertebralis

lateralis.

Над телом – дужка позвонка –

arcus vertebrae.

На дужке: краниально и

каудально – парные суставные отростки – processus articularis cranialis et caudalis,

дорсально – один непарный остистый отросток – processus spinosus.

Между дужкой и телом

краниально и каудально – вырезки – incissura cranialis et caudalis, которые при соединении

двух смежных позвонков образуют межпозвоночные отверстия – foramen intervertebralis (рис. 62).

Первый

шейный позвонок – атлант – atlant, atlas, обеспечивает подвижность головы и

имеет следующие отличительные особенности в строении от типичного позвонка:

- не имеет тела;

- имеет две дужки –

дорсальную и вентральную;

- два бугорка: дорсальный и

вентральный – tuberculum dorsalis

et ventralis;

- сросшиеся поперечные

отростки образуют крылья атланта – ala atlantis, вентрально на крыльях – крыловые ямки – fossa alaris. В ямках – крыловые

отверстия, которые соединяются желобком с межпозвоночными отверстиями – foramen alaris et intervertebralis;

- суставные поверхности:

краниальная для мыщелков затылочной кости и каудальная для второго шейного

позвонка (рис. 63).

Второй

шейный позвонок – epystrophey, axis:

- мощный дорсальный гребень

– crista dorsalis;

- отсутствие краниальных

суставных отростков и как следствие, наличие межпозвоночных отверстий – foramen intervertebralis;

- краниально вместо головки

– наличие зубовидного выступа – dens

epystrophey;

- поперечно-реберные

отростки не разделены на две лопасти (рис. 64).

Седьмой

шейный позвонок:

- наличие реберных фасеток –

fovea costalis – у ямки позвонка;

- более мощный остистый

отросток;

- отсутствие боковых

позвоночных отверстий;

- поперечно-реберные

отростки не разделены на две лопасти (рис. 65).

Видовые особенности:

Лошадь –

типичные позвонки очень массивные и длинные, головки и ямки хорошо выражены,

остистые отростки отсутствуют, вместо них шероховатости. Вентральные гребни

хорошо выражены.

Крылья атланта с округлыми

краями, сильно загнуты вентрально, крыловые ямки глубокие,

Эпистрофей самый мощный и

длинный из всех позвонков. Зубовидный выступ с плоской дорсальной поверхностью.

Дорсальный гребень каудально раздваивается и срастается с каудальными

суставными отростками. Вентральный гребень ярко выражен, ямка позвонка

глубокая.

Седьмой шейный позвонок

имеет относительно небольшой остистый отросток.

Крупный

рогатый скот – типичные позвонки массивные, короткие,

головки и ямки хорошо выражены, остистые отростки развиты, имеют утолщенные

концы. Вентрального гребня нет.

Крылья атланта мощные.

Крыловая ямка мелкая.

Зубовидный выступ эпистрофея

полуцилиндрической формы, дорсальный гребень имеет почти квадратную форму.

У седьмого шейного позвонка

ярко выражен остистый отросток, вентрального гребня нет.

Свинья –

типичные позвонки массивные, но очень короткие, головки и ямки плоские, дужки

узкие. Остистые отростки узкие и длинные. Вентрального гребня нет.

Крылья атланта узкие и

массивные. У основания крыльев начинается поперечный канал, идущий в крыловую

ямку. Дужки позвонка узкие. Вентральный бугорок узкий и выступает

вентрокаудально.

Зубовидный выступ эпистрофея

конусовидной формы, дорсальный гребень массивны и высокий. Тело позвонка

короткое, ямка плоская.

У седьмого шейного позвонка

головка и ямка плоские, помимо межпозвоночного отверстия имеется латеральное

отверстие

Собака – у

типичных позвонков головка и ямка плоские. Дуги позвонков широкие, остистый

отросток на 3-м позвонке отсутствует.

Крылья атланта плоские,

широко расставлены, дорсальная дужка широкая, не имеет дорсального бугорка.

Вместо крылового отверстия – крыловая вырезка.

Второй позвонок длинный,

имеет широкий гребень, который нависает над зубовидным выступом. Каудальный

край срастается с каудальными суставными отростками. Межпозвоночных отверстий

нет, вместо них – вырезки.

На седьмом шейном позвонке

остистый отросток узкий и высокий

2.6.1.2.

Грудной отдел

Грудная клетка – thorax – представляет собой конус с усеченной

вершиной и широким косо поставленным основанием. Имеется вход в грудную полость

(вершина конуса) и выход (основание конуса) – apertura craniales et caudales.

Грудная клетка состоит из грудных позвонков, ребер и грудины.

Грудной позвонок – vertebra thoracicae – имеет следующие

отличительные особенности от типичного позвонка:

- остистые отростки ярко

выражены, имеют неодинаковую величину (наиболее высокие в области холки) и

каудальный наклон, имеется позвонок с вертикально стоящим остистым отростком –

это диафрагмальный позвонок (на его уровне прикрепляется диафрагма);

- наличие реберных фасеток –

fovea costalis – у

головки и у ямки позвонка;

- отсутствие суставных

отростков и наличие суставных фасеток – fovea articularis, исключение – последние

грудные позвонки;

- поперечные отростки

расположены не на теле, а на дужке позвонка, имеют реберную фасетку для

прикрепления бугорка ребра и сосцевидный отросток – processus mammilaris (рис.

66).

Ребро – costa – состоит из длинной изогнутой кости (os costae) и реберного хряща (cartilage costae).

На дорсальном конце ребра:

- головка ребра – capitulum costae, с двумя реберными

фасетками для прикрепления к двум смежным позвонкам;

- бугорок ребра – tuberculum costae, с одной реберной фасеткой

для прикрепления к поперечному отростку грудного позвонка;

- шейка ребра – collum costae.

Ниже бугорка ребра находится

угол ребра – angulus costae, он

придает объем грудной клетке.

На теле ребра:

- латерально – мышечный

желоб (sulcus muscularis)

для прикрепления межреберных мышц;

- медиально – сосудистый

желоб (sulcus vascularis)

для прохождения межреберных сосудов.

Посредством реберных хрящей ребра

соединяются с грудиной – истинные ребра (стернальные) или образуют реберную

дугу – ложные ребра (астернальные) (рис. 67).

Грудная

кость – sternum –

образует вентральную стенку грудной клетки, она состоит из рукоятки, тел и

мечевидного отростка.

Рукоятка – manubrium sterni – лежит впереди

прикрепления второй пары ребер;

Тела – sternebra, это костные сегменты,

соединенные в зависимости от возраста, хрящом или костной тканью. Латерально на

каждом сегменте располагаются реберные вырезки для прикрепления реберных

хрящей;

Мечевидный отросток – processus xyphoideus, заканчивается

мечевидным хрящом – cartilago xyphoideus (рис. 68).

Видовые особенности:

Лошадь

– 18-19

грудных позвонков, вентральные гребни хорошо развиты. Диафрагмальный позвонок

15-й.

18-19 пар ребер, их ширина

одинакова на все протяжении. Стернальных ребер 8 пар.

Грудина сжата с боков,

килевидной формы. Рукоятка срастается с телом, краниально имеется хрящ

(соколок), который формирует вентральный гребень. Мечевидного отростка нет,

есть только мечевидный хрящ.

Крупный

рогатый скот – 13 грудных позвонков. Остистые отростки

широкие и пластинчатые. Диафрагмальный – 13-й. имеется самостоятельное

межпозвоночное отверстие.

13 пар ребер. Ширина ребер

неравномерная – дорсальный конец в 2-3 раза уже грудинного. Стернальных 8 пар.

Кость сжата в

дорсовентральном направлении. Рукоятка массивная, соединяется с телом суставом

Свинья –

14-15 грудных позвонков, их тела короткие с плоскими головками и ямками,

вентральные гребни отсутствуют. Диафрагмальный позвонок – 11-й. Имеется два

отверстия: латеральное и межпозвоночное.

14-15 пар ребер. 7 пар –

истинные. Ребра узкие, равномерно округлые, сильно изогнуты, шейка ребра длинная.

Рукоятка грудины массивная,

латерально сжата. Тело состоит из 6 сегментов, сжато дорсовентрально,

расширяется в каудальном направлении. Мечевидный отросток удлиненный.

Собака –

13 грудных позвонков. Диафрагмальный – 11-й. На последних позвонках – добавочные

отростки.

13 пар ребер. 9 пар –

истинные. Ребра узкие, равномерно округлые.

Грудная кость состоит из 8

сегментов. Рукоятка и мечевидный отросток имеют большую длину. Мечевидный хрящ

небольшой.

2.6.1.3.

Поясничный отдел

Поясничный позвонок – vertebra lumbales, имеет следующие

отличительные особенности от типичного позвонка:

- поперечные отростки имеют пластинчатую форму и большую

величину;

- остистые отростки имеют одинаковую высоту и краниальный

наклон;

- головки и ямки – плоские;

- наличие сосцевидные отростков на краниальных суставных